こんにちは、ねこきん(@nekokin37)です!

鑑定理論の勉強にあたって、総論8章から始めた方が効率的ということをお伝えしていきます。

こんな悩みを持たれていませんか?

鑑定理論の勉強を始めたものの、総論1章でつまずく人は多いと思います。

総論1章はかなり抽象的でわかりづらく、鑑定理論って難しい!というイメージをもつ原因になります。

私も当時なんかカッコ良さげなことが書いてある!でも全然意味わからん…なんて状態になっていました。

そこで鑑定理論の初学者は総論1章ではなく、総論8章から勉強を始めることをにオススメします!

総論8章は”鑑定評価の手順”を説明しているため、鑑定評価の全体像を把握・イメージを持てるため、各章で『自分は今どこを勉強しているのか』という立ち位置が分かって、鑑定評価基準が理解しやすくなります。

自分の立ち位置がわかると、横断的理解も進みますので一石二鳥です。

1. 総論8章は鑑定評価の全体像がわかる章

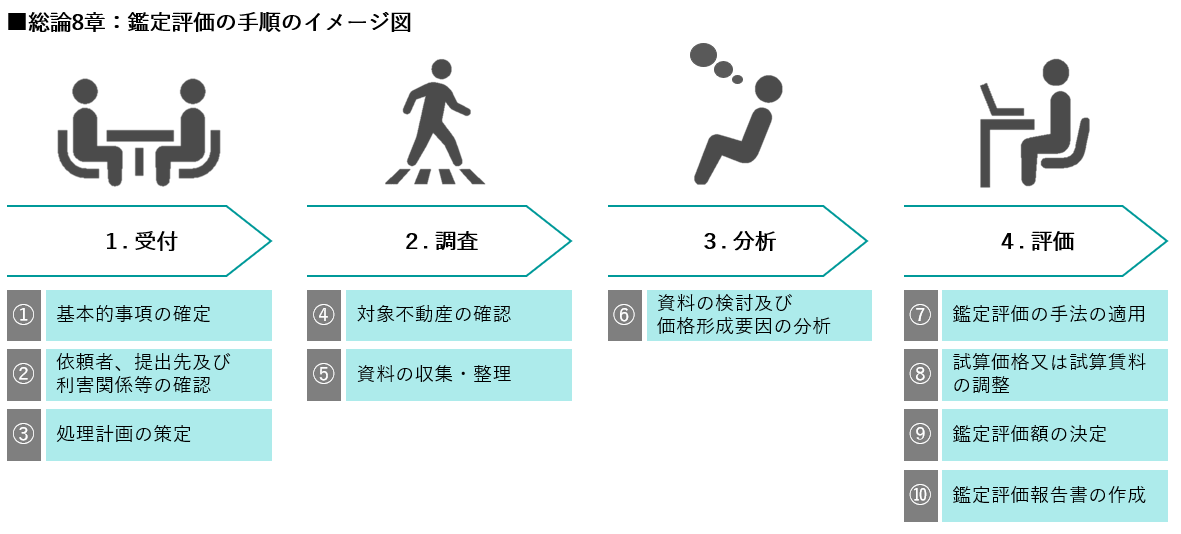

総論8章は『鑑定評価の手順』について①~⑩の項目で説明している章です。

鑑定評価ってどんな作業をしていくのか、ということがわかり、鑑定評価の全体像が見えます。

手順を4つのカテゴリーに分けてみると以下のような感じとなります。

- 受付:依頼者とどんな不動産を評価するのか、納期はいつか等、ビジネス上の当たり前のことを決めます。

- 調査:実際に現地にいって不動産を調査(実査)、市役所などで行政法規を調査したり。

- 分析:収集したデータを基に、対象地はどういった使い方がベストか?対象建物は維持管理が適切になされているか?など色々思考を巡らせます。鑑定士の腕の見せ所!

- 鑑定評価手法という計算式に当てはめて、鑑定評価額という不動産の価格を求めていきます。

2. 総論8章から勉強するメリット

勉強の最初に①~⑩の手順を頭の中に入れておくことで、以下のようなメリットが得られます。

- 鑑定評価の作業を具体的にイメージできる

- 今勉強している章が、鑑定評価の全体の中でどのような位置づけになるのか把握できる

- 各章同士の関連がどうなっているのか把握できるようになる (横断的理解が可能)

3. 総論8章と各章との関連

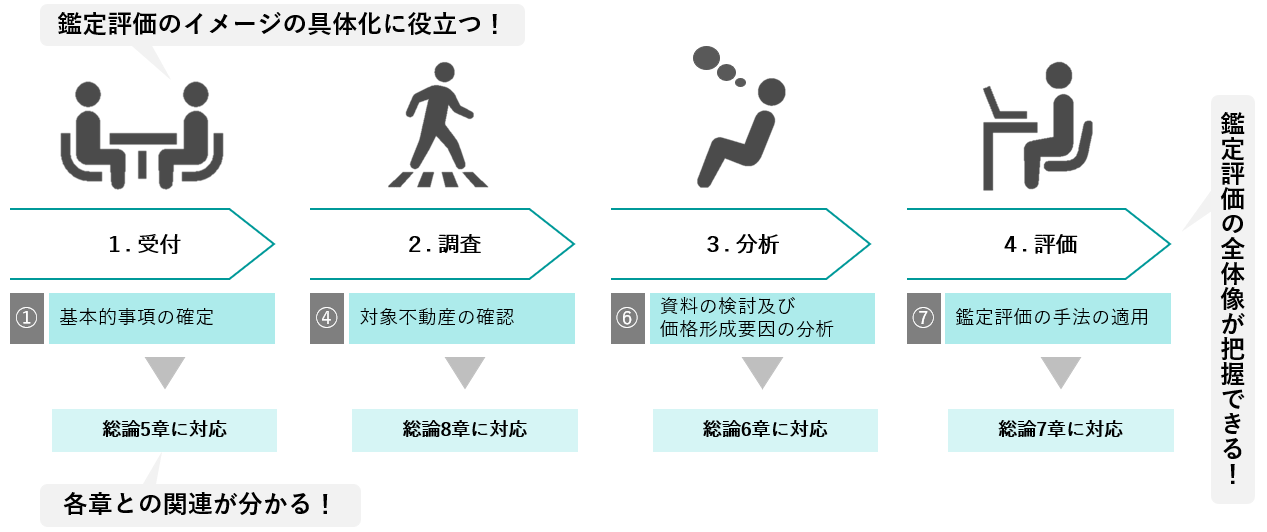

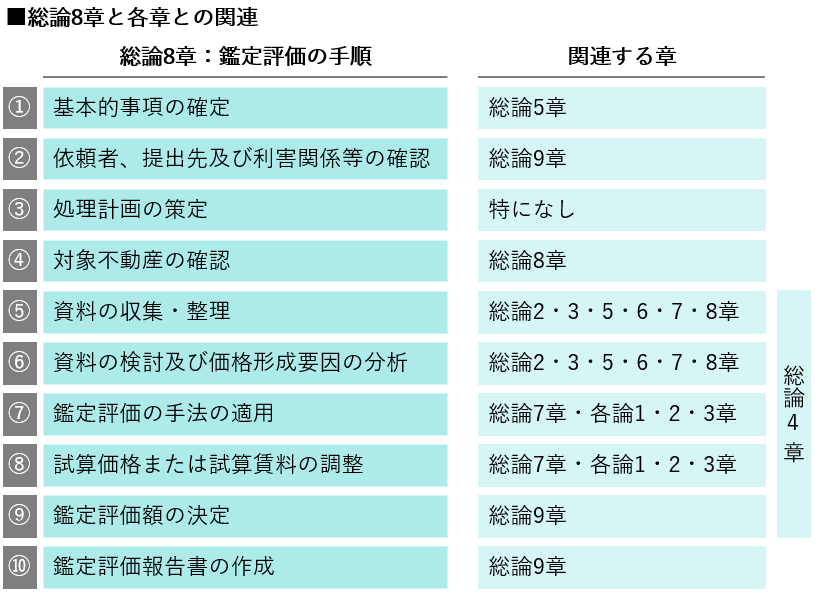

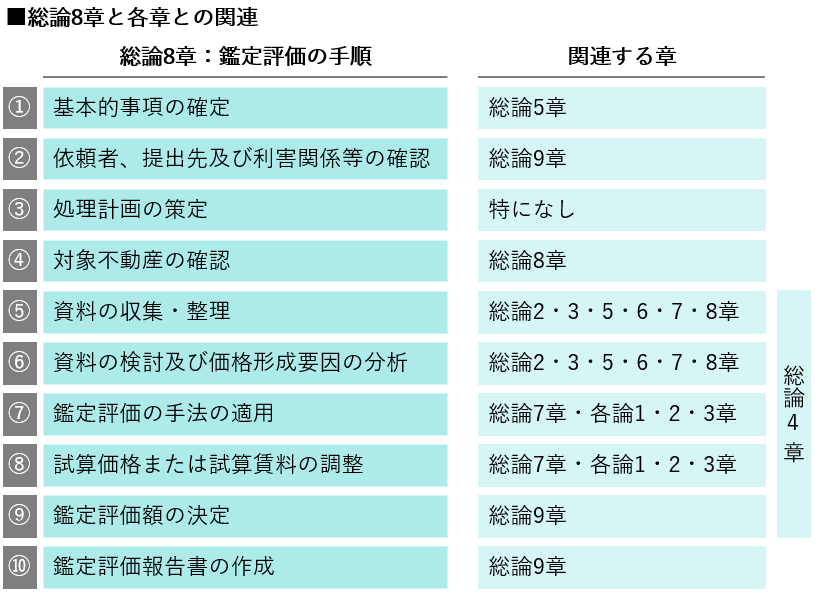

次に『鑑定評価の手順』と各章との関連を具体的に見てみると、下の図のようになっています。

上記の通り、基準の勉強の順番は鑑定評価の手順(実際の作業の順番)とリンクしていないということを理解して下さい。

これが鑑定理論を勉強している際に、”自分が今何を勉強しているのか”という立ち位置を見失ってしまう主な原因です。

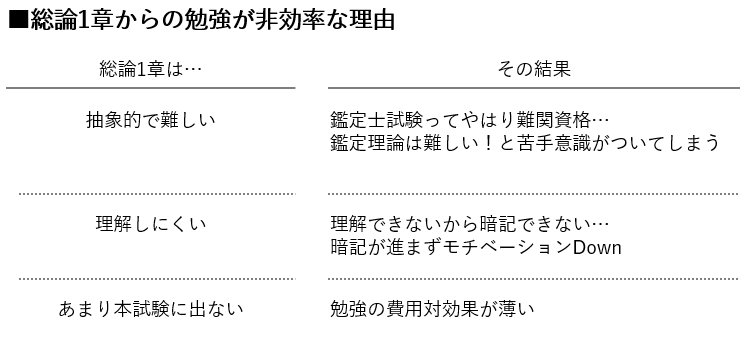

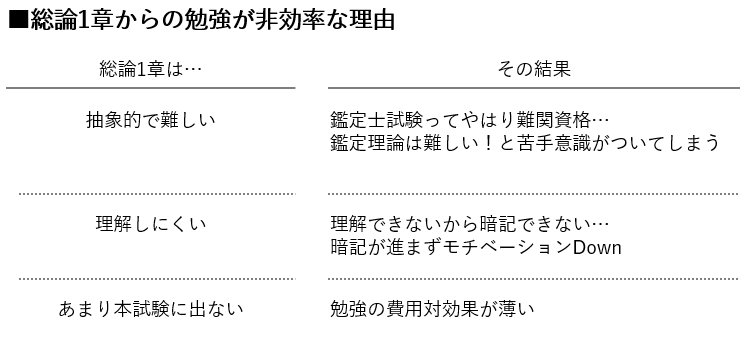

4. 総論1章から勉強するデメリット

鑑定理論の勉強は総論1章から順番に~!っというのが普通の感覚ですよね。

私も最初そうやって勉強しましたが、これが非常に非効率でした。

非効率な理由としては、以下のものがあげられます。

総論1章は「総論の中の総論」と言われるものです。

とても抽象的でそもそもわかりにくいんです。

鑑定理論は全体がわかってようやく見えてくる科目です。

5. オススメの鑑定理論の学習順序

私がオススメする鑑定理論の順番は以下の流れです。

6. この記事のおさらい

鑑定理論を効率よく勉強するためには、総論8章から始めるのが良いことを取り上げました。

- 総論8章の『鑑定評価の手順』で、鑑定評価の全体の流れが把握できる

- 各章を勉強する時は、鑑定評価の流れの中でどこを勉強しているのか意識すると理解が深まる

- 総論1章は抽象的で理解も難しい章のため後回しでOK